В июне 2025 года власти Ленинградской области объявили тендер на благоустройство территории вокруг крепости Копорье. В музейном агентстве Ленобласти обещают, что за этим последует реставрация — крепость ждет ее больше полувека.

Почему эта крепость важна, чем Копорье похоже на замки Франции и Чехии и как советские школьники спасали памятник старины, рассказывает для «Бумаги» краевед Алексей Шишкин. Читайте и сохраняйте как гид для поездки.

Крепость Копорье уникально хорошо сохранилась и не похожа на другие памятники в России

Крепость очень старая. Датой ее первого достоверного упоминания считается 1240 год, тогда это было деревянное укрепление крестоносцев из Ливонского ордена. А существующая и сегодня каменная крепость была сооружена в 1297 году новгородцами. С тех пор крепость много раз чинили и перестраивали, но в основе это подлинное укрепление конца XIII века, часть стен того времени сохранились на всю высоту. Старше ее в Ленинградской области только Староладожская крепость XII столетия, но в отличие от подлинной Копорской она в основном представляет собой «ремейк», построенный советскими и постсоветскими реставраторами на старых фундаментах.

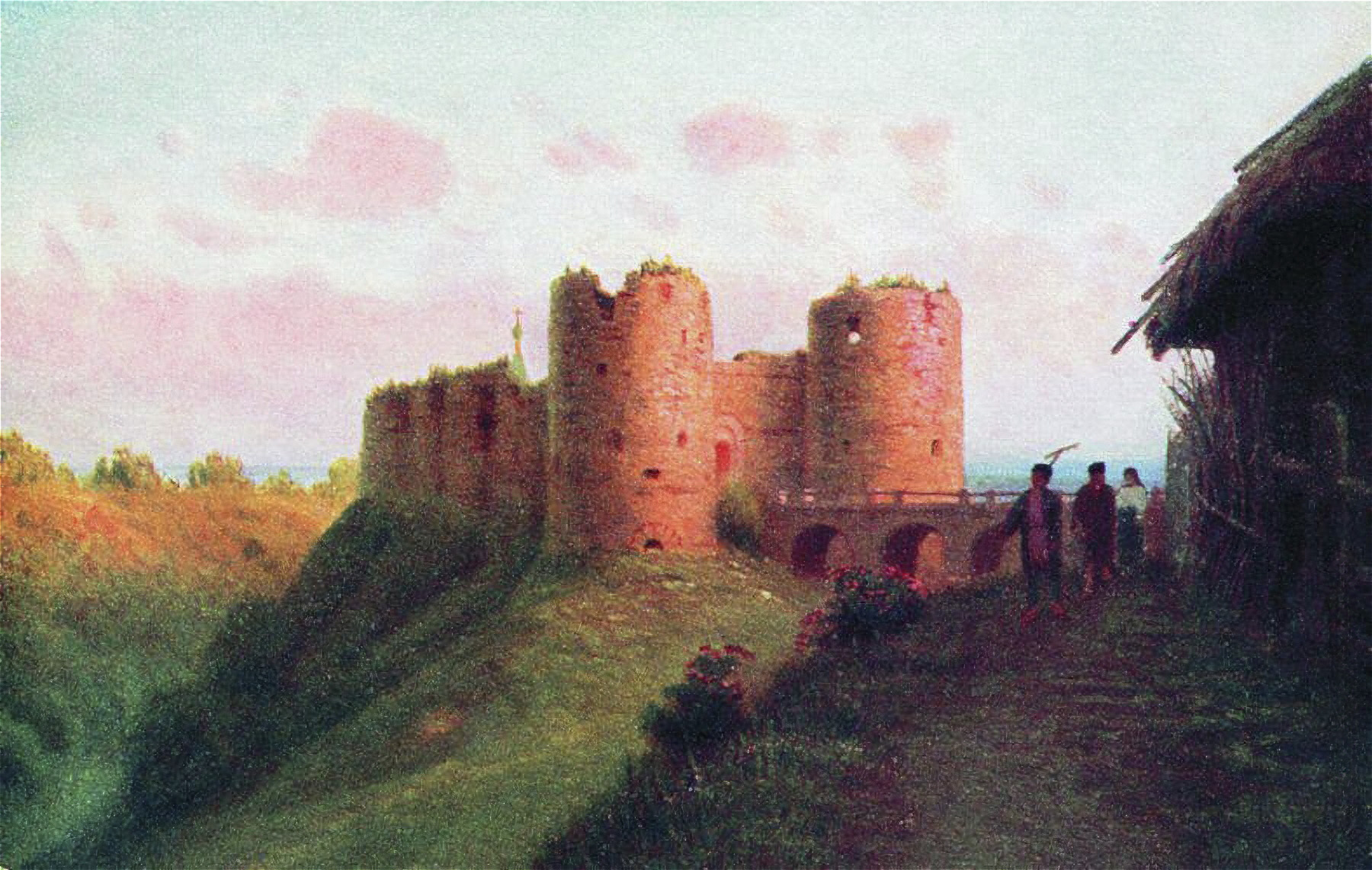

В отличие от других старинных крепостей, вокруг Копорья никогда не было крупного населенного пункта, только крошечное село. Сама крепость высится на 25-метровой скале на берегу реки Копорки. Когда-то это был береговой уступ Финского залива, но за прошедшие века море отступило на 12 км к северу. То же самое случилось, например, с Расеборгским замком в Финляндии, построенном у моря и оказавшимся в итоге на суше. Еще в XVIII веке путешественники по Балтийскому морю могли видеть не заросшее деревьями Копорье с расстояния в 40 верст (42,7 км). В Средневековье ее укрепления обороняли одновременно побережье и Водскую дорогу — исчезнувший теперь тракт между Новгородом и Нарвой. Самая эффектная часть крепости — мощные воротные башни с подъемной решеткой и ведущим к ним мостом, который когда-то тоже был подъемным. Реставраторка и исследовательница Копорской крепости Ирэн Хаустова пишет, что ничего похожего в русском оборонном зодчестве нет, и воротный комплекс больше напоминает укрепления во Франции, Чехии или в Венгрии. А ее коллега архитектор-реставратор Владимир Косточкин даже считал, что в XV веке крепость перестраивали мастера из Сербии.

Уже к концу XVII века стало понятно, что серьезной защиты в современной войне Копорье обеспечить не может. В 1681 году знаменитый шведский инженер Эрик Дальберг, инспектируя крепости Ингерманландии, счел ее бесполезной и предложил разобрать. Заступился за Копорье губернатор провинции Отто Ферзен. Он полагал, что в случае войны древние стены одним фактом своего наличия уже могут поднять боевой дух войск. В день основания Петербурга, 27 мая 1703 года Копорье поучаствовало в последней в своей истории битве — войска фельдмаршала Бориса Шереметева обстреляли крепость, вынудив гарнизон сдаться. Брешь в юго-западной стене крепости, пробитая в тот день, стала последним случаем сознательного разрушения в крепости.

Копорье вошло в первый царский список памятников архитектуры

Екатерина II вычеркнула Копорье из списка военных объектов ровно 60 лет спустя после последнего сражения за крепость.

В 1809 году сельцо Копорье вместе с руинами некогда грозной крепости было выкуплено дворянами Зиновьевыми под устройство родовой усадьбы. Копорье решено было превратить не только в семейное место летнего отдыха, но и в доходное предприятие с мельницами, огородами, магазинами, корчмой и несколькими заводиками. Одной из задумок Зиновьевых была каменоломня — тесаные блоки предполагалось брать из стен крепости. Но на этапе получения разрешение на запуск предприятия аристократы получили из Министерства внутренних дел отказ с формулировкой: «подобные древние здания строжайше запрещено разрушать».

В краеведческой литературе, рассказывающей о письме МВД Зиновьевым, не приводится дата этого первого упоминания о желании властей сохранить крепость. Но, очевидно, принято решение было не ранее 1826 года, когда император Николай I приказал чиновникам каждой из губерний сообщить в столицу о достойных сохранения памятниках старины. Собственно, этот указ, ставший первой в России мерой по защите старины вообще, в письме цитируется дословно.

Что такое «Копорский чай»

Кроме крепости в числе местных брендов копорья — «Копорский чай». Часто это словосочетание используется просто как синоним иван-чая (кипрея), который действительно в изобилии тут растет. Но в XVIII-XIX веке эти слова имели немного другое значение — суррогатный чай для тех, кто не мог себе позволить настоящий, или даже поддельный чай, в котором настоящие чайные листья смешаны с сушеным кипреем, а то и вовсе чистый иван-чай, выставленный на продажу в таре от собственно чая, индийского или китайского. В Российской Империи торговля копорским чаем была административным нарушением.

С чаем связана современная интернет-легенда: якобы при наступлении на Ленинград в 1941 году Гитлер лично приказал уничтожить в Копорье некую фабрику или лабораторию по производству иван-чая. Согласно легенде, фюрер опасался, что СССР создаст на основе кипрея супер-стимулятор для солдат. РЕН-ТВ даже сняло фильм по теме. Никаких подтверждений этой легенды, как и сведений о существовании в Копорье чайной лаборатории, не существует. Более того, в советскую эпоху лесникам давали задание бороться с иван-чаем как с вредным сорняком.

Кроме Копорья под охрану попали, например, детинец в Новгороде, башни Смоленской крепости, кремль в Коломне. Сама идея охраны памятников архитектуры для первой половины XIX века была совсем новой. Потому губернаторы запрашивали в Петербурге пояснения, а что же тогда делать с «древними зданиями», если разрушать нельзя? Николай I пояснял: ломать и радикально перестраивать не надо, но и слишком много денег на ремонт не тратить. Чинить только самые знаковые части — например, ворота. Именно так поступили с Копорьем Зиновьевы. Помещики следили за состоянием собора внутри старинной крепости, а еще — перестроили мост в крепость, а внутри воротных башен устроили фамильную часовню-усыпальницу.

С прочих сторон стены и башни продолжали рассыпаться от времени. Но тот факт, что ее не ломали специально позволил крепости дождаться прихода профессиональных ученых-реставраторов уже в середине XX века. В 1960 году ее формально признали памятником архитектуры республиканского значения. Сегодня она — объект культурного наследия федерального значения.

Почему художник Кипренский мог бы быть Копорским

В Копорье в 1782 году родился знаменитый художник Орест Кипренский, автор самого хрестоматийного портрета Пушкина и множества других картин. Он был незаконнорожденным сыном местного помещика Дьяконова. На воспитание будущего живописца отдали в семью крепостных крестьян, дав ему фамилию Копорский. Новую фамилию Кипренский мальчику дали в 1788 году, когда он получил вольную и был зачислен в Воспитательное училище при Петербургской Академии художеств. Судя по всему, и тут не обошлось без ассоциации с копорским чаем — кипреем, от которого произвели новую фамилию-синоним.

Вместо реставраторов крепость расчищали студенты и школьники

Хотя Копорье признали ценным еще в первой половине XIX века, до серьезных исследований крепости руки дошли только в 1970 году. На протяжении шести лет Копорье исследовали археологи института Материальной культуры под руководством Олега Овсянникова и Анатолия Кирпичникова. Одновременно сотрудники Ленинградской областной реставрационной мастерской начали готовить чертежи для будущей реставрации. Но из-за отсутствия в бюджете денег проектирование затянулось. Чтобы работы в крепости не останавливались, к ее расчистке привлекли школьников.

Как копорки кормили сирот

Село Копорье было в XVIII-XIX веках населено в значительной степени финнами-ингерманландцами. Кроме обычных для крестьян занятий — сельского хозяйства, заготовки леса, извоза, местные жительницы активно брали «на кормление» сирот из Воспитательного дома. Хозяйки брали на себя пропитание и проживание детей, а за это получали компенсации от государства. По данным писателя Константина Случевского, на 1888 год в Ямбургском уезде, к которому относилось Копорье, у кормилиц жили 5000 приемных детей. В 1867 году помещики Зиновьевы даже подарили Этнографической выставке манекен с тематическим народным костюмом — «Копорка-кормилица с ребенком».

«Необходимо было расчистить проходы в башнях от завалов. Это нелегкое дело было выполнено энтузиастами «Общества охраны памятников». Работали ребята 14-18 лет, получая только небольшие командировочные. За три летних сезона башни крепости были очищены от земли и обрушений. Надо было видеть радостные лица ребят, когда из под завалов появлялись ступени лестниц», — рассказывала руководительница работ Ирэн Хаустова.

С 1974 года к восстановительным работам привлекли и студентов — стройотряд Архитектурного факультета Ленинградского инженерно-строительного института. Именно силами будущих архитекторов в крепости до 1980 года шла постепенная реставрация и консервация. Дальнейшее разрушение крепости было остановлено, стройотряд починил ведущий в нее мост, и сделал возможным осмотр Копорья. Но на настоящую «взрослую» реставрацию денег не нашлось. В 1985 году в крепости закончили работу и исследователи-проектировщики. По словам Ирэн Хаустовой, с 1980 по 2001 год государство вовсе не выделяло денег на восстановление Копорья.

«Ждет приведения в порядок крепость Копорье (при существующих темпах работы там затянутся на многие десятилетия)», — констатировал археолог Анатолий Кирпичников в 1984 году.

Работы в Копорье начались только когда ворота крепости рухнули

Много лет в крепости не велось работ, но совсем заброшенной она не была. Местные жители и муниципальные власти пытались привлечь внимание к проблемам крепости и даже организовали своеобразный фандрайзинг — собирали деньги на ежегодном летнем празднике «Копорская потеха», во время которого реконструкторы воспроизводили в крепости сражения прошлого. Местная православная община в свою очередь добилась консервации полуразрушенного Спасо-Преображенского собора внутри крепости. В последние годы службы в нем иногда проводил священник Петропавловской церкви в Ропше.

В 2012 году по решению суда вход в крепость закрыли из-за угрозы обрушения, но туристы все равно проникали внутрь — постоянной охраны на объекте не было. В 2018 году власти Ленинградской области с помпой объявили о возобновлении работ в крепости. В Копорье снова начались раскопки силами ученых и волонтеров, предполагалось, что они станут прологом к долгожданной реставрации. Но работы отложили. В 2020 году обрушилась часть ворот крепости.

Как добраться до Копорья

Копорье не только одна из самых старых, но и труднодоступных крепостей Ленинградской области. Прямого транспорта из Петербурга до крепости нет. Когда-то с Балтийского вокзала до станции «Копорье», примерно в 3 км от крепости, можно было добраться на электричке, но летом 2009 года поезда отменили. Сейчас единственный общественный транспорт в селе — автобус 681 маршрута Ломоносов-Копорье, на него удобно сесть и у ж/д станции Старый Петергоф. Ходит автобус шесть раз в день, если верить Яндекс-расписанию. Но гораздо удобнее добираться до крепости на автомобиле или на велосипеде.

На сей раз молва о проблемах в Копорье дошла до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил проверить данные о «некачественной реставрации». Только после обрушения в 2020-2022 годах в крепости провели срочные противоаварийные работы. Именно тогда случилось последнее зримое изменение в облике крепости — на воротных башнях появилась временная скатная кровля, благодаря которой Копорье еще больше стало похоже на романтический замок из Центральной Европы.

После завершения противоаварийных работ власти Ленинградской области подтверждали, что крепость вскоре ожидает реставрация. Но ее срок сдвигался сначала на 2023, потом на 2024 год. И только 30 июня 2025 музейное агентство региона объявило первый тендер — на благоустройство территории вокруг древней крепости. В планах — строительство временного здания для музея при крепости, санузлов, парковок для туристов и сотрудников, а также укрепление крепостного рва и установка освещения. Заявки от претендентов принимают до 18 июля.

Что делать в Копорье и вокруг

По состоянию на июль 2025 года крепость Копорье открыта для посетителей каждый день с 10:00 до 18:00, кассы закрываются на полчаса раньше. Вход в крепость стоит 200 рублей, в него включен доступ к мультимедийному гиду в приложении. Экскурсия с живым гидом стоит от 350 рублей (группа от шести человек, заказывать нужно заранее). Самое интересное в крепости сами стены и башни. Увы, лазать по ним запрещено — аварийное состояние. Кроме укреплений внутри можно осмотреть руины приказного дома XVIII века, часовню-усыпальницу, а также фамильное кладбище дворян Зиновьевых и Преображенский крепостной собор, сооруженный в начале XVI века, но с тех пор много раз разрушенный и восстановленный.

В самом селе можно провести еще пару часов. На реке Копорке посмотрите на живописные пороги, прогуляйтесь до руин сельской Никольской церкви и старинной мельницы, сейчас переобороудованой в гест-хаус. Вторая после крепости достопримечательность Копорья — парк и руины усадьбы Зиновьевых с хозяйственными постройками. В селе можно перекусить в кафе «Копорский дворик» (в меню солянка, куриные крылья, картошка-фри, пирожки, бутерброды и десерты) или на заправке «Татнефть», есть несколько продовольственных магазинов и рынок.

Если вы едете из Петербурга на машине, поездку в Копорье удобно совместить с заездом на руины императорского дворца в Ропше, в усадьбу Разумовских и Сиверсов Гостилицы, в деревню Лопухинка с живописным парком и купальнями на радоновых источниках. На обратном пути можно поехать северной дорогой — через Сосновый Бор, Шепелевский маяк и руины форта Красная Горка. Такая поездка займет целый выходной день.

В комментарии «Деловому Петербургу» в агентстве пояснили, что учреждение разработало план поэтапного восстановления Копорья, включающий не только благоустройство и инфраструктуру для туристов, но и реставрацию, но реальные сроки и бюджет дальнейших работ будут зависеть от дальнейших решений правительства Ленинградской области.

Что еще почитать:

- «Копать памятники под снос я не собирался». История археолога Петра Сорокина — человека, который открыл Петербург допетровского времени.

- Каково это — быть кладбищенским блогером и мыть старинные надгробия? Рассказ исследовательницы петербургских некрополей Маргариты Николаевой.